人工的に発生した「国産白トリュフ」をいちはやく試食したトップシェフたちの反応は?

この記事に登場する人

山中高史さん|国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 東北支所 支所長

勉強会に参加したシェフ

池田 隼さん|東京・池尻大橋「シェ・フルール東山」シェフ

奥野義幸さん|都内ほか「ブリアンツァグループ」オーナーシェフ

音羽 創さん|宇都宮「オトワレストラン」サービス

音羽 元さん|宇都宮「オトワレストラン」料理長

内藤千博さん|東京・外苑前「An Di」シェフ

naoさん|東京・外苑前「JULIA」シェフ

古屋聖良さん|東京・麻布十番「Courage」シェフ

室田拓人さん|東京・表参道「LATURE」オーナーシェフ

森枝 幹さん|東京・渋谷「CHOMPOO」シェフ

山本麻希子さん|東京・白金「Alchimiste」マダム

湯浅一生さん|東京・乃木坂「ISSEI YUASA」オーナーシェフ

茨城県つくば市にある森林総合研究所(正式名称:国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、以下、森林総研)が日本に自生する白トリュフ「ホンセイヨウショウロ(学名:Tuber japonicum)」の人工的な発生を確認したことを発表したのは、2023年2月9日のことです。

日本で初めてとなる人工栽培トリュフ発生のニュースは「シェフと茨城」でも紹介し、大きな反響を得ました。それから1年、ついに日本初の人工栽培トリュフの勉強会が実現しました。出席したのは、東京都だけでなく栃木県からもかけつけたトップシェフたち9名です。

そして講師を務めるのは、前回の記事でも話を伺った「森林総研 東北支所」支所長の山中高史さん。勉強会では2023年に発生した人工栽培トリュフの試食も行われ、シェフたちから賛否両論、さまざまな意見が出されました。白熱した勉強会の様子をレポートします!

ヨーロッパのトリュフと香り成分が異なる国産トリュフ

トリュフは、全世界に180種類から230種類ほどあるとされていますが、食材として流通しているのは10種類から15種類ほどと限られています。

白トリュフでは、イタリア・アルバ産が最高級品として知られています。その分類学上の名称は「Tuber magnatum」です。また黒トリュフは、フランス・ペリゴールなど冬の黒トリュフが有名で、分類学上の名称は「Tuber melanosporum」。ほかにもトリュフには、さまざまな種類があります。

森林総研が発生を確認した白トリュフは、「ホンセイヨウショウロ」と呼ばれ、分類学上は「Tuber japonicum」と呼ばれています。日本に20種類ほど自生しているといわれるトリュフのうちの一つで、岩手県南部から岡山県にかけて、比較的広範囲にわたって自生しています。

「ホンセイヨウショウロは、比較的大きなトリュフです。食材としての可能性が高く、かつ将来的に安定して栽培から流通まで行うことが重要でしたので、ホンセイヨウショウロが選ばれました」と山中さんは栽培種選定の背景を説明します。

研究では、コナラの苗木にホンセイヨウショウロの菌を植え付け、2017年に茨城県、2019年に茨城県と京都府、奈良県の試験地に植栽しました。そのうち2017年10月に植栽した茨城県の試験地と、2019年4月に植栽した京都府の試験地で、2022年11月にホンセイヨウショウロの発生が確認されたのです。

さらに2023年10月には、森林総研と岐阜県森林研究所が共同で研究を続けてきた黒トリュフ「アジアクロセイヨウショウロ」(学名:Tuber himalayense)が、岐阜県で2個発生しているのが確認されました。

「日本の⽩トリュフは発⽣まで最短で3年7ヶ月、⿊トリュフは発⽣まで7年かかりました。海外の白トリュフは人工栽培が実用化されていない一方で、⿊トリュフの⼈⼯栽培の歴史が⻑いこともあり、当初は⿊トリュフが先に⼈⼯栽培の発⽣を確認できるかと思っていたので、意外な結果でした」

山中さんのトリュフの人工栽培に関する説明のあとは、さっそく2023年に採取された白トリュフのテイスティングです。今回用意されたのは、京都府内の試験地で採取された8個の白トリュフです。そのうち2個は、数日乾燥させてあります。

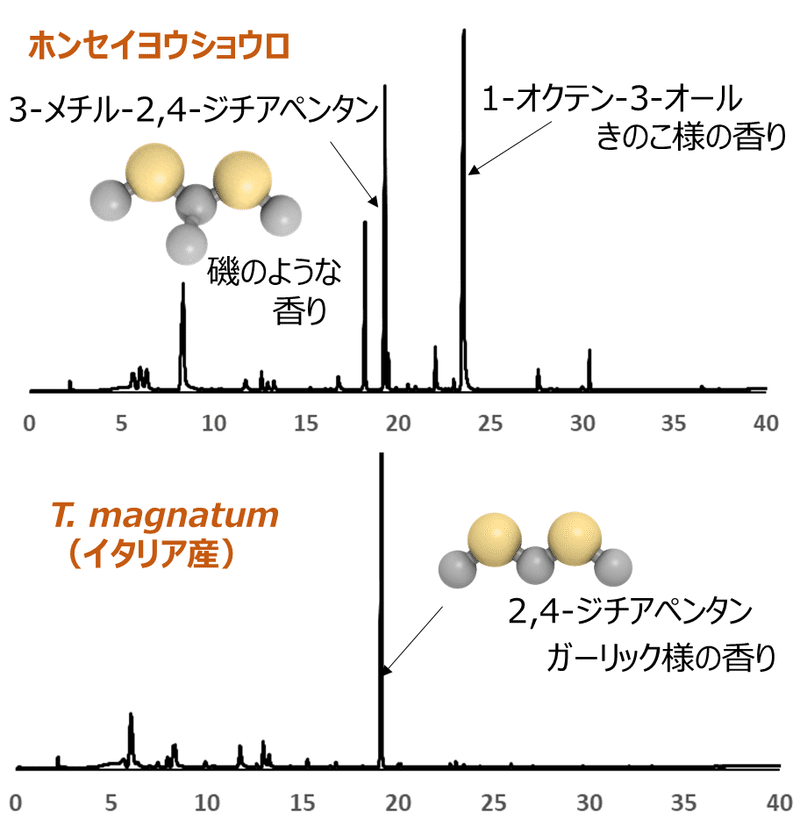

「ホンセイヨウショウロとイタリア産の白トリュフ(Tuber magnatum)の香り成分を比較したところ、香りの質が異なることが分かりました。具体的には、磯のような香りと、キノコのような香りをホンセイヨウショウロはもつということです。この結果をシェフのみなさんがどう感じるのかをお聞きしてみたいです」と山中さんから、試食に際して説明がありました。

香りを評価するのは最終的にはお客様。伝えるためのブランディングを

~試食会後のディスカッション~

イタリアのアルバで、白トリュフの採取を見学したことがあります。そこでは犬がトリュフを探していて、片っ端から見つけてはそれを人間が掘り起こしていました。犬の嗅覚は、人間の嗅覚と比べものにならないほど鋭いようです。

アルバでは、掘り起こしたものを人間の手でクオリティごとに仕分けしていました。最終的にトリュフの質を判断するのは人だと思うので、シェフが「良いトリュフ」を得るためには、信頼できる業者さんを持っていることだと思います。

奥野シェフの「ブリアンツァ」では、定番料理の「トリュフのグラタン ピエモンテ風」で黒トリュフをたっぷり削ってかけていらっしゃいますよね。

はい、頻繁にトリュフを使っています。普段は、ペーパーで包んで密閉できる袋や箱に入れて冷蔵庫で保存しています。できるだけ蓋や封を開ける時間を短くして、冷蔵庫から出したらすぐに戻すように徹底しています。

奥野シェフ、ありがとうございました。みなさんから試食をしてみた感想や今後の展望など、意見をいただけませんでしょうか。

大きい個体の方が香りが強い気がしました。⾹りについては、ほのかにニンニクの⾹りと、湿ったきのこの⾹りが嗅ぎとれました。

香りは、イメージしていた白トリュフの香りとは異なりましたが、そもそも香りの成分が違うということですし、国産は国産の良さがあると思いますので、10年後どのように変化するのか楽しみですね。

アルバの白トリュフは、届いて封を開けた瞬間に部屋中にトリュフの香りが充満するような強烈な香りがあります。そういう点では、まったく違うと感じました。それをわかったうえでどう使っていくかを考えたいですね。

みなさんがおっしゃっているのと同じで、海外の白トリュフとは香りが違いますよね。ですが、だからといって「劣っている」というのは違うのではないかと思います。あくまで別の国産の新しい食材として考える。そしてその活用方法を僕たち料理人が考えていくべきかなと思いました。

じっさい当店は、インバウンドを含む外国のお客様が多くいらっしゃいます。そういった方々に「国産の白トリュフ」と紹介できるのは、とてもインパクトがあると思います。

イタリアから取り寄せるものよりフード・マイレージ(食料の輸送距離)の点で環境負荷が低いので選択の対象になると思います。

料理⼈が⾹りをいくら評価しても、最終的に良し悪しを判断するのはお客様。つまり、国産トリュフが魅⼒的かどうかを判断するのはお客様だと思うので、そこはブランディングをしていくことが重要だと思いました。たとえば「春トリュフ」のように軽やかなネーミングにすると、⾹りの違いをカバーできたりしますよね。

味の点では、加熱して使うなどする方が向いているかと思いました。

フランス料理では、トリュフを刻んでソースに混ぜ込むことがありますが、国産トリュフは僕たちが普段接している⾹りとはまたちょっと違うので、別の使い方を考える必要があると思います。

国産トリュフという希少性は理解したなかで、奥野さんがおっしゃるようにお客様がどう感じるかというのは、考えないといけないと思いました。お客様のなかに「想像する白トリュフの香り」がやはりあるとも思います。とくに海外で白トリュフの体験をされた方にとっては、違うとおっしゃられるかもしれません。そういう点で、レストランにいらっしゃるお客様に理解していただくには時間がかかるように感じました。

海外産の白トリュフのイメージと同じように使えないというのは、同じ意見です。白トリュフのような香りを目指すのか、料理する側が素材に合わせていくのかの2通りがありそうです。

個⼈的にはおもしろい⾷材だと思うので、あえて使う意味をどう出していくかがポイントになりそうですが、今後のその点を考えて行く必要があります。

茨城県の食材をふだんから使っているので、私たち「JULIA」にとっては使う意味があると思いますし、試食してみておもしろい食材だとも思いました。

試食をしていて15年前くらいに飲んでいた日本ワインの思い出がリンクしました。今でこそ日本ワインが飲まれるようになりましたけど、当時はとても飲めないようなワインもあったのを覚えている人も多いと思います。

造り手のみなさんの努力があるのがもっとも大きなことですが、私たち飲食店からも少なからずフィードバックをしていましたし、ワイン好きの消費者の方々の応援もあったから今があると思います。

そういうことを思い返して私たちが国産トリュフにできることは、今回のような勉強会をきっかけに、もっと密に山中さんのような方と話し合いながら育てていくことなのかなと思いました。

私たち森林総研の研究の⽬的の一つには、森林資源を活用した山村振興に資する技術を開発するというのがあります。トリュフの人工栽培が実⽤化された後には、農村部で⼈⼯栽培トリュフを使った事業を起こしたり、トリュフイベントをして地域おこしにつなげてもらうことも可能だと思います。

ヨーロッパの人たちは、国産(欧州産)のトリュフに誇りをもっており、「⽇本の⽩トリュフ」には、よほどの特徴がないと興味を持ってもらえないと思います。それは、私たち日本人が持つ、国産のマツタケへの想いと同じと思います。

まずは、国内の⻄洋料理のなかでうまく⽇本の⾷材として使い道が探れたらと思っています。今回のご縁をきっかけにぜひみなさんと継続して意⾒交換をさせてもらいたいです。引き続きよろしくお願いします。

本日はお忙しいなかありがとうございました。

ーーーーーー

トリュフの人工栽培を研究する山中さんと、トリュフを食材として扱う料理人たちとの勉強会は、山中さんが人工栽培トリュフの知識を伝えたうえでどう活用していくのか、シェフや料理人の意見をもらいたいという姿勢から、双方向に意見が交換される会になりました。それは同時に、茨城県をはじめとした日本各地の研究所で研究中の国産トリュフの実用化を応援する仲間づくりの会にもなったようです。

どの意見もすべて未来の国産トリュフにつながっていくような貴重な意見でした。10年、20年後に、国産トリュフが日本のレストランを賑わし、食の業界を盛り上げることになる。そんな未来が見えた勉強会でした。

ーーーーーー

アカウントのフォローもお願いいたします!

ーーーーーー

Supported by 茨城食彩提案会開催事業

Direction by Megumi Fujita

Photos by Masami Ohira

Text by Ichiro Erokumae

【問い合わせ先】

茨城県営業戦略部農産物販売課(東京渉外局駐在)

Tel:03-5212-9093